長崎だけでなく、広島を含む日本の原子爆弾(原爆)の恐ろしさを伝える上でのもっとも象徴的な人物が、「永井隆(ながい・たかし)」博士であると言えます。

1908(明治41)年、島根県松江市に生まれた永井博士は、医師である父の影響を受けながら、恵まれた家庭で幼少年期を過ごしました。

1928(昭和3)年、医学を志し、旧制長崎医科大学(現・長崎大学医学部)に入学。在学中はバスケットボール部に所属し、活発な学生生活を送っていました。また、卒業後は、放射線医学教室に所属し、「放射線物理療法」の研究に取り組みました。

その後、日中戦争の軍医などを経験した後、1940(昭和15)年、長崎大学医学部助教授となり、物理的療法科部長になります。

しかしながら、太平洋戦争が激しくなり、敗戦の時が近づく昭和1945年6月、体調不良を訴えた博士に対し、余命3年の診断がくだされました。研究によって浴び続けたラジウムの放射線により、すでに永井博士の体は白血病に犯されていたのです。

さらに、1945(昭和20)年8月9日午前11時2分、爆心地からわずか700mしか離れていない長崎医科大学付属医院の研究室にいた永井博士は、これから始まる講義の準備をしていた中、米国が開発した原子爆弾によって被爆しました。

それは、人類が3日前の8月6日にしか経験したことのない、真っ白い光り、すさまじい爆風と共に超高熱による被爆でした。爆風とともに駆け抜けた3000℃の光線は、長崎市民の?万人を一瞬のうちに、人間とは思えない姿に変え、多くを死に追いやり、その後も、大量の放射線による“死の病”を誘発し続けました。さらには、この原子爆弾により被爆した家系では、数世代にわたって人体に影響を及ぼし得るという恐怖を与え続けました。

博士の有名な著書『この子を残して』の中で、その当時の状況をこう記しています。

「見ている目の前でわが愛する大学は、わが愛する学生もろとも一団の炎となっていった。

わが亡きあとの子供を頼んでおいた妻は、バケツに軽い骨となってわが家の焼け跡から拾われねばならなかった。台所で死んでいた。私自身は慢性の原子病の上にさらに原子爆弾による急性原子病が加わり、右半身の負傷とともに、予定より早く動けない体となってしまった。」

放射線による影響が1日1日、博士の体を蝕(むしば)みながらも、残された2人の子どもたちと「如己堂(にょこどう)」と名付けた2帖半しかない自宅で共に暮らし、子どもたちを1日でも多く見守りたいという思いで、ベッドに横たわりながら執筆活動を続けました。

如己堂から文字によって発せられた言葉は、本や詩集となり、原子爆弾の恐ろしさや非情さを伝えたことはもちろん、逆に、人間の愛情の深さを世界に伝える言葉となっています。

未だ世界が緊迫し続ける中、人類が永井博士の言葉に立ち返り、恒久平和に向け足並みを揃えていく時がまさに来ているのかもしれません。

(永井隆の言葉) バケツを抱く隆の腕のなかで、骨がかさかさと音をたてていました。 「ごめんね、ごめんね。……。」 隆には、妻がそうつぶやいているように聞こえるのでした。 (~著書「ロザリオの鐘」より)

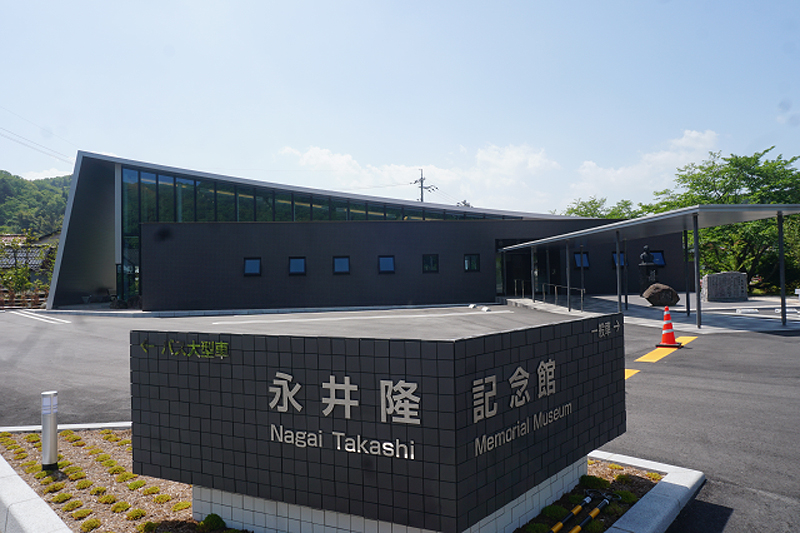

<関連する場所> 永井隆記念館(長崎市) 如己堂 長崎大学原爆後障害医療研究所 永井隆記念館(島根県雲南市)